Ed eccoci ancora qui. Ciao!

Ti scrivo dalla mia scrivania di casa. Questa settimana l’ho definita statica ma emotivamente significativa.

Statica perché non sono stata su un treno in movimento.

Emotivamente significativa perché sono successe cose che mi hanno fatto comprendere il valore di quello che c’è nella mia vita.

Storie nuove, feedback belli che spronano ad andare avanti “nonostante”. Complicità inaspettate e storie. Tante storie.

E poi è successo che abbiamo annunciato la nascita dell’Associazione Constructive Network al mondo. Un passo gigante a cui pensiamo da tempo. Mercoledì sera abbiamo fatto il primo Consiglio Direttivo e devo dirti che a volte ancora non ci credo. Stiamo definendo gli ultimi dettagli e poi ti racconto come puoi sostenerci per permetterci di andare sempre più avanti con il giornalismo costruttivo in Italia.

La prossima settimana sarò a Trento per un incontro di formazione giornalistica aperto anche al pubblico. Il titolo è “Per una nuova deontologia del comunicare” si terrà il 29 maggio dalle 9.30 alle 12.30 (Questo l’indirizzo). Se sei giornalista, sono rimasti dei posti e ci sono 5 crediti deontologici: iscrizione sulla piattaforma formazionegiornalisti.

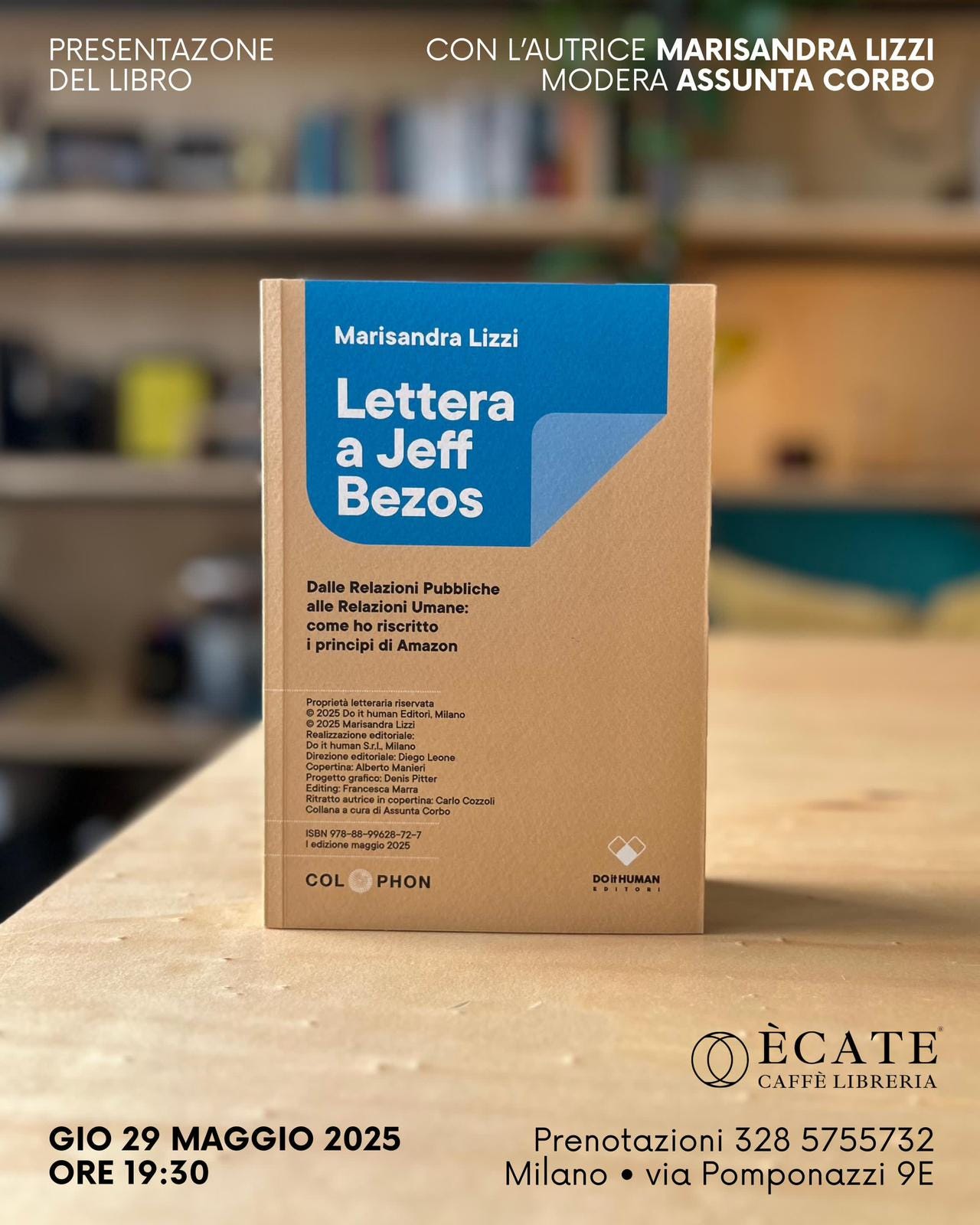

Lo stesso giorno scapperò subito dopo pranzo per tornare a Milano ed essere puntuale da Ècate Caffè Libreria. C’è la presentazione del libro di Marisandra Lizzi “Lettera a Jeff Bezos” che esce nella collana Colophon che curo per Do It Human Editori. Sarà un incontro coraggioso, prova a esserci.

Questa settimana credo di aver pronunciato e scritto almeno 5 volte queste parole: “l’informazione è relazione”.

Ci sono periodi in cui capita. Pensarci mi ha spinta a riflettere su una delle attività che più amo del mio lavoro: l’intervista. La prima che ho fatto è stata a 19 anni, l’ho già raccontata qui perché è stata un’esperienza formativa. Poi sono cresciuta e mi è rimasta addosso quella sensazione di volerle vivere, le esistenze di chi ho davanti a me.

Le interviste non sono solo un’attività giornalistica, capita più volte che ci si trovi davanti ad una storia per altre ragioni. Per informare, per condividere, per conoscere, per imparare. L’intervista in sé è una pratica che riguarda un po’ tutti: pensa a quella volta che ti hanno chiesto di moderare un incontro anche se non sei giornalista o quando hai dovuto intervistare persone del tuo team. Giusto due esempi per dirti che non possiamo esimerci dal saper porre domande.

Prima di porle, però, vanno scelte perché a loro (e prima ancora a noi) è dato il potere di cambiare il tono della conversazione, di esplorare sfumature e di generare impatto. Di attivare risposte differenti.

Oppure di far accadere tutto il contrario.

Seguire il flusso e lasciare che sia

La giornalista danese Cathrine Gyldensted è stata una delle prime voci del giornalismo costruttivo che ho incontrato in rete. Nel suo libro “From Mirror to Movers” racconta che nel pieno della crisi finanziaria del 2009, le fu chiesto di intervistare una donna che viveva in un rifugio per senzatetto a Washington. Il servizio era per la Danish Broadcasting Corporation.

Si è preparata a raccogliere un racconto di sconfitta e difficoltà, come le era stato richiesto dal suo direttore. Bonnie Jacks, la donna da intervistare, la sorprese. Cominciò a rispondere alle sue domande raccontando sì dolore e perdita, ma anche un viaggio di trasformazione fatto di resilienza, legami umani e ritrovato senso della vita. Cathrine, sorpresa da quella piega presa dalla sua intervista, decise di seguire il flusso: le sue domande successive non cercarono più soltanto i dettagli tragici, ma si sintonizzarono sulle lezioni che Bonnie aveva imparato, su come stava affrontando le avversità.

L’intervista cambiò direzione sotto i suoi occhi.

Quel giorno, Cathrine racconta di aver compreso una cosa fondamentale:

le nostre domande modellano la realtà che viene raccontata.

Era stato più facile, fino ad allora, restare sul binario consueto del vittimismo a tutti i costi, ma quella volta no. Quella volta, Cathrine, ebbe il coraggio di deviare, di lasciare spazio a una narrazione diversa. La storia finale non enfatizzò la disperazione come inizialmente previsto, bensì il modo in cui quella donna stava reagendo alle difficoltà. Raccontò i fatti, sì, ma raccontò anche la persona dietro i fatti: la sua forza, le strategie quotidiane per non arrendersi, la dignità con cui fronteggiava la crisi. Questo cambio di prospettiva trasformò non solo l’articolo, ma anche la stessa Cathrine che riuscì a convincere il suo direttore a pubblicare il servizio.

Un’intervista guidata dall’empatia aveva aperto gli occhi di entrambi su un modo nuovo di informare.

Lo psicologo di Harvard Paul Harris, afferma che un bambino pone circa 40mila domande nella fase di vita cha va dai 2 ai 5 anni. I motivi sono essenzialmente due:

sanno di non sapere (incarnano in modo naturale il pensiero di Socrate!)

sanno che alla stessa domanda posta in un momento differente possono corrispondere risposte diverse.

Questa ispirazione ce la portiamo a casa così, su due piedi.

Una sola domanda posta in chiave empatica vale più di mille interrogativi di routine. Consente di mostrare un interesse autentico per la storia e per la persona che abbiamo di fronte, di ascoltare attivamente, con umiltà e senza pregiudizi e di seguire la conversazione anche fuori dai sentieri previsti.

Domande aperte come “Come hai trovato la forza per andare avanti?” o “Cosa hai imparato da questa esperienza?” invitano l’altro a condividere davvero, a portarci nel suo mondo interiore.

Sono queste le domande che illuminano angoli nascosti, che fanno emergere dettagli preziosi ed emozioni sincere.

(Se segui questa strada ti può succedere di vedere occhi lucidi, lacrime spontanee e assistere ad attimi di silenzio. Va tutto bene, stai toccando delle corde importanti e inaspettate e ottenendo il meglio dalla tua intervista).

Quando chiediamo “chi ha sbagliato?”, otteniamo indignazione.

Ma se chiediamo “cosa hai imparato?”, accendiamo una miccia narrativa.

E a volte, una possibilità.

Nel 2012 ho scoperto il giornalismo costruttivo e ho iniziato a raccontare storie in un blog. Non sapevo bene se la cosa funzionasse e se stessi portando valore alle persone che le intercettavano. Poi ho compreso.

“Non desideriamo identificarci esclusivamente con una narrazione di vittima. Piuttosto, desideriamo identificarci con persone che riescono a cambiare in meglio la loro situazione”.

Cathrine Gyldensted

È stato quando ho raccontato due storie non collegate tra loro e pubblicate a distanza di qualche mese l’una dall’altra. Erano le vicende di una ragazza e di un ragazzo, entrambi poco più che ventenni, a cui era stata diagnosticata la sclerosi multipla. Invece di arrendersi, ciascuno di loro trovò un nuovo scopo: lei reinventandosi nel mondo della cucina nonostante la malattia, lui diventando un coach spirituale per aiutare gli altri. Raccontai le loro lotte quotidiane, ma soprattutto le loro conquiste, piccole e grandi.

Qualche mese dopo, ricevetti una mail da una giovane lettrice.

Aveva scoperto di avere una grave malattia neurodegenerativa e mi confessò che, prima di leggere quei miei articoli, si sentiva ormai priva di slancio, chiusa in un limbo di apatia. Scrisse così, in quella mail:

"Mi hai fatto vedere una strada percorribile. Hai risvegliato in me l’entusiasmo che si era assopito. Questo è il giornalismo che fa bene, perché mi hai parlato di soluzioni prima ancora che del problema, permettendomi di non identificarmi solo con la mia malattia."

In quel momento compresi davvero il senso profondo del mio lavoro: scegliere di raccontare non solo ciò che ferisce, ma anche ciò che cura. Quella lettrice poi trovò dentro di sé la forza per realizzare il suo sogno (diventare artigiana di gioielli, nel suo caso); e io trovai la conferma che un giornalismo così orientato alle soluzioni può cambiare la vita di chi legge. E anche di chi scrive.

Ogni storia che mostra un passo avanti, per quanto piccolo, è già un atto narrativo di giustizia.

Non 5 ma 7 domande

Nel giornalismo costruttivo e nel giornalismo delle soluzioni ci sono due domande che si aggiungono alle 5 W del giornalismo anglosassone già note Who, What, When, Where, Why (Chi, Cosa, Quando, Dove e Perché).

La prima è What now (E ora?) e spinge a guardare avanti, la seconda è How (Come?) che invita ad andare nel dettaglio.

Sono queste le domande che cambiano la narrazione e che hanno fatto la differenza nelle storie che ti ho raccontato.

“E ora?”: la sesta W che apre al futuro

Chiedersi “E ora?” significa non fermarsi alla descrizione del problema, ma esplorare le possibili soluzioni e i passi successivi. Questa domanda innesca un cambio di prospettiva: invece di chiudere la storia nella constatazione di un problema, apre la strada a una discussione sulle possibili soluzioni e azioni concrete per affrontarlo. In altre parole, il problema è un dato di fatto: adesso guardiamo oltre.

La cultura del come

“Whodunnit” al “Howdunnit” sono due termini che vengono dalla narrativa gialla: nei classici romanzi whodunnit l’attenzione è puntata su chi è stato – si cerca il colpevole nascosto dietro un crimine. Nel formato howdunnit, invece, il colpevole viene rivelato subito e l’interesse si sposta su come si è svolta la vicenda. Questo significa spostare il focus dal chi ha causato un problema al come qualcuno è riuscito a risolverlo.

Nel contesto di un’intervista, queste domande cambiano radicalmente l’approccio.

Il risultato è una narrazione più fluida, coinvolgente e ispirante, dove ogni fine diventa un nuovo inizio. Ci ricorda che ogni storia, anche la più difficile, può trasformarsi in un seme di possibilità.

Salutiamoci così, con un pensiero aperto.

Buona settimana,

Assunta